Machst du Sport: Welche Intention steckt hinter der Frage und wie beeinflusst sie unsere Selbstwahrnehmung?

Welche Intension steckt hinter der Frage: Machst du Sport?

Da man bei der Frage nach großen „Warums“ immer am besten bei sich selbst anfängt, begann ich in meinem Gedächtnis zu kramen. Dachte viel darüber nach, ob, in welchen Kontexten und vor allem mit welcher Intension ich die Frage aktiv formuliert habe. Wirklich bildlich daran erinnern kann ich mich nicht. Einfach, weil es mich ganz grundsätzlich nicht interessiert. Mir nicht egaler sein könnte. Klar kam in Unterhaltungen der Gespräch auf das Thema Sport. Meistens jedoch im Zusammenhang mit „Hobbys“ oder als Antwort auf „Was machst du sonst noch so?“. Brennend interessiert haben mich immer andere Dinge – zum Beispiel das Seelenleben, emotionale Intelligenz, kleine Dinge, die einen ausmachen oder aber auch gemeinsame Wertvorstellungen. Darüber suche ich Verbindungen. Vielleicht auch, weil für mich Sport nie nur ein „Hobby“ war. Vielmehr eine Art Beruf(ung) und das Verbunden mit Leistung, Wettkampf, Druck, an Grenzen gehen. Eben eine Disziplin, die für viele einem Job gleichkommt.

Reassurance: Öberlflächlich oder viel zu intim?

Vielleicht irritiert mich deshalb dieses rege Interesse, das beinah bornierte Nachfragen, das Herausstellen von „Sport“, als das verbindende Merkmal, was darüber entscheidet: Passen wir zusammen oder nicht? Ein Thema, bei dem ich mich in Rage reden könnte. Eins, bei dem ich letzten Sommer auf einem Date sogar kurz einen verstimmten Rant losgelassen habe. Die Key-Message:

Bitte frag mich nicht, ob ich Sport mache – egal in welcher Form!

Kurz danach tat es mir ein bisschen leid. Habe ich überreagiert? War ich zu kritisch? Bin ich bei der Frage zu überempfindlich? Oder gibt es außer mir noch andere Personen, die am liebsten laut schreien würden, sie einfach nicht mehr hören können und beantworten wollen? Diese Gedanken hämmerten schuldbewusst in meinem Kopf, während mir gegenüber defensiv zurückgerudert wurde, ich mich entschuldigte. „Meine Resignation hat nichts mit dir zu tun, ich musste meinem Unverständnis nur mal eben Luft machen“. Erklärte diesmal diplomatischer, was genau mich an Formulierung, Annahme und Frage stört. Denn hinter dieser zunächst recht einfachen Wort-Kombi vertsecken sich für mich gleich mehrere Ebenen, die mir persönlich die Frage als Unding erscheinen lassen. Vor allem, wenn sie als Top 3-Frage gestellt wird, von völlig Fremden – beim ersten Kennenlernen.

Ich begann mich also näher damit zu beschäftigen: Mit welcher Intention wird die Frage „Machst du Sport“ bei der Partner:innensuche gestellt und wie wirkt sich das auf unser Selbstbild aus?

@hayusocial Katie is me, I am Katie. #PumpRules #RealityTV #Hayu ♬ original sound – Hayu

Ausgleich oder Ausschluss?

Von den griechischen Bildhauern in Stein und Marmor gemeißelt war das Idealbild des perfekten Körpers die unangefochtene Messlatte, auf der sich später der Körperkult aufbaute. Unter anderem bis an seine Extreme getrieben im Los Angeles der 80er. Körper ist also nie eine Konstanze, sondern unterliegt immer der Wahrnehmung der Zeit (gesellschaftlich und anthropologisch), in der er sich befindet. Und unsere Zeit ist seit der Pandemie wieder sehr viel von einem Fitness-Kult rund um gesunde Ernährung, Pilates-Hypes, Supplements und Athletic-Tutorials geprägt. Kein Wunder, dass laut Maßstab des westlichen Schönheitsideals die Frage nach Sport zur sinnvollen Schlussfolgerung für Attraktivität führt, zum Ausschlussverfahren wird.

Pysiognomie und Kalokagathia: Das griechische Ideal

Sogar Pythagoras wählte wohl seine Schüler:innen nach der einfachen Schlussfolgerung des „Physiognomierens“ aus. Also des Mutmaßens über eine fremde Person aufgrund von Körper- und Gesichtsformen sowie Gestik und Mimik in Zusammenspiel mit unseren eigenen Eindrücken. So schloss er basierend auf äußerlicher Merkmale wie Sportlichkeit und Symmetrie auf Attraktivität und (geistige) Stärke. Ähnliche Denkmuster wurden über die Jahrhunderte multipliziert, machten den Mann dank körperlicher Überlegenheit zum „vollkommensten“ gesellschaftlichen Wesen – willkommen in den Grundfesten des Patriarchats. Alle (vor allem Frauen), die dem Bild nicht entsprechen werden auf die zweite Stufe gestellt.

Gym-Pics und der Gendet Excersise Gap

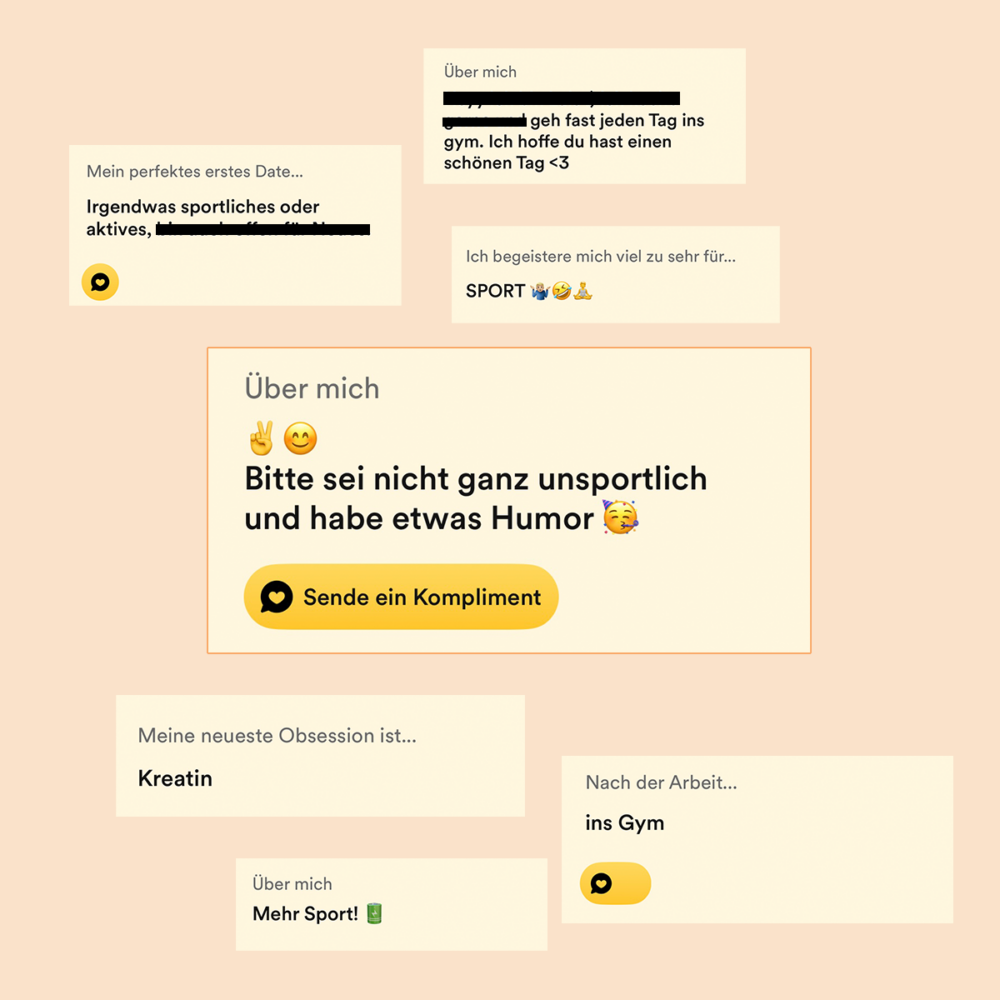

Klar, dass auf Dating-Apps ein hoher Anteil an Gym- und Sport-Bildern, oberkörperfreien Selfies oder knapp bekleideten Schnappschüssen kursiert. Nur so kann schnell Physiognomie ausgeübt werden. Mit diesem Hintergrund wird die Frage nach Sport, der Äußerlichkeit, also vielleicht doch zu einer sehr viel facettenreicheren? Heruntergebrochen auf: Wer nicht gerade eng anliegenden Klamotten trägt, jede freie Minute im Gym, auf dem Sportplatz oder bei einem Homeworkout verbringt, wird zwangsläufig als weniger schön, gut, erfolgreich und begehrlich eingestuft. Bei der Partner:innensuche auf die Ersatzbank gesetzt. Wohlwissen, dass Fitness und Körperkult ganz schön diskriminierende Räume sind, die viele nur ungern und eher schamvoll betreten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Anziehung von (vermeintlicher) Sportlichkeit beim Online-Dating

Wie sehr dieses Vorurteil das Online-Dating-Habbit bestimmt, habe ich im Selbstversuch getestet. Wohlwissen, dass eine These nur so gut ist wie ihre praktische Überprüfung. Vom Algorithmus als beliebtestes Bild befunden, regierte also ein Mirror-Selfie im Sportoutfit lange mein Profil. Führte dazu, dass ich sehr viel mehr Matches hatte als ohne dieses Bild. Auch auffällig war, dass mir weniger die Frage nach „Sport“ im Chat gestellt wurde, denn ein Gymbild und bestimmte Körperproportionen stehen nachweislich für Sportlichkeit. Ganz schön kurz gedacht. Denn Sportlichkeit kann man meiner Meinung nach nicht immer mit dem ersten Blick erkennen. Würde an dieser Stelle sogar ganz steil behaupten: Es gibt Menschen, denen man Sportlichkeit vielleicht nicht direkt ansieht (eben weil Fitness mit diesem recht griechich-inspirierten Idealbild verknüpft ist), die aber wesentlich fitter und sportlicher sind als ich, die zwar danach aussieht, aber eher einen weiten Bogen um Gyms und Co. macht.

Die mutliplen Facetten der Fragen „Machst du Sport?“

Die Frage „Machst du Sport“ sogt also dafür, dass ein jahrhundertelang angelerntes Bild von Sportlichkeit reproduziert wird. Die folgende Schlussfolgerung bestätigt: hat bestimmte Maße, passt in ein westliches Ideal von fitt, besitzt eine Gym-Mitgliedschaft, ergo automatisch sportlich. Und alle, die nicht in dieses Raster passen, fallen raus. Sie werden automatisch ausgeklammert. Ein Brandherd für Defizite, Selbstzweifel und das Gefühl, optisch nicht zu genügen, nie dem Ideal entsprechen zu können, weil es rein physikalisch möglicherweise unerreichbar ist.

Die Frage „Machst du Sport“ sorgt aber auch dafür, dass die Optik zum einzigen Kriterium wird. Und klar will ich hier niemandem was vormachen, wir swipen nach Bildern, also nach physical attractiveness, aber am Ende entscheidet man sich ja (bestenfalls) noch aus anderen Gründen für die Person. Bleibt die Konversation also gleich am Anfang nur auf diesen Oberflächen hängen, auf deren Grundlage Fitness und zugehörige Themen debattiert werden, wo bleibt der Inhalt? Wo die Tiefe und das Gefühl hier will mich wirklich jemand kennenlernen und nicht nur vorzeigen?

Was dazu führt, dass die Frage „Machst du Sport“ bei Frauen suggeriert: Selbstoptimierung ist der Schlüssel für alles. Solange man nur „gut genug“ aussieht, „schlank genug“ ist, aussieht wie ein Model, bestimmte Maße hat, dann ist man erst begehrlich. Es hebt im Mann-Frau-Szenario den Male Gaze über alles und suggeriert: Eine Frau muss schlank sein (nicht unbedingt gesund), alles andere ist nebensächlich. Ein Grundsatz, der ganz schnell dazu führen kann, dass man in eine ungesunde Spirale abrutscht, sich dem Körperdruck hingibt und auch hier versucht, einem bestimmten Ideal hinterherzueifern (mit Selbstoptimierung durch Schönheits-Ops und Co.) – auf Kosten der eigenen Gesundheit.

Denn „Machst du Sport“ als Top 3-Frage oder schon vorausgesetztes Merkmal („Ich hoffe, du machst Sport“, wir werden uns verstehen, wenn du Sport machst“ etc.) lässt das Bild entstehen, dass Selbstoptimierung immer (nur) äußerlich stattfindet. Schlankheit wird Synonym für Schönheit und Erfolg. Signalisiert, dass wir uns gar nicht mit unserem eigenen inneren Werte-Konstrukt auseinandersetzen müssen. Geschweige denn mit dem der anderen. Der Körper wird zum Usurpator, also dem Bezwinger des Geistes, emotionales Gedankengut automatisch zur Schwäche oder nicht genug degradiert.

Denn die Frage „Machst du Sport“ kann auch ein Trigger sein. Der vergangene, noch vorhandene oder nicht abgelegte Körpertraumata hervorholt. Für Personen, die zum Beispiel an einer Essstörung leiden oder gelitten haben, ist Sport ein sehr mächtiges und gefährliches Instrument. Auch die Worteahl ist entscheidend, denn wenn die Frage anders gestellt wird, kann sie dazu führen, dass sie sehr verletzend klingt. „Du machst kein Sport, oder?“. Auch hier orrintieren wir uns an Annahmen aufgrund von Äußerlichkeiten. Ohne Beweise zu haben oder wirklich die Wahrheit zu kennen. Das beste Beispiel mein Sportbild.

Also, warum werfen Leute so leichtfertig mit der Frage „Machst du Sport“ um sich? I couldn’t help but wonder, also habe ich das Thema in einen größeren Raum getragen, mit Freund:innen und Fremden darüber gesprochen und folgendes festgestellt.

Doch hinter der Sportlichkeitsdiktatur steckt auch eine Schattenseite. Eine, die eben bestimmte Menschen ausklammer, Fatphobia vorantreibt, immer nur die „schönen, sportlichen und schlanken“ highlightet. Ein Muster, das sich trotz verschiedener Körpertrends und Diversity-Anliegen immer wieder wiederholt. Für mich die Frage (je nachdem, wie, wann, mit welcher Betonung und Wortwahl sie gestellt wird) durchaus zu einem Affront macht. Einem, der nicht nur anti-feministisch veranlagt ist, sondern noch so viel mehr in sich trägt. Denn hier ist es vielleicht der Sport, doch als Metapher lässt sich die Frage auf vieles andere beziehen: Haut, Haar, Herkunft, Sprache. Und auf einmal ist die Rückversicherung der Fitness, der Sportlichkeit oder was auch immer das Subjekt des Interesses ist, nicht mehr so banal – ganz schön schmerzhaft und unheimlich intim.

2 Antworten zu “Machst du Sport: Welche Intention steckt hinter der Frage und wie beeinflusst sie unsere Selbstwahrnehmung?”

Ich verstehe, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen und Gefühle haben und uns unterschiedliche Dinge triggern. Das ist völlig normal und ok. Schwierig wird es für mich, wenn jemand davon ausgeht, dass alle Welt genau seine speziellen Trigger kennt und darauf Rücksicht nehmen muss.

Für mich ist Sport in Gesprächen mit Menschen, die ich noch nicht näher kenne, ein sehr unverfängliches Thema. Jemand macht Sport – prima, dann erzählt er mir etwas über seine Sportart(en), was ihn daran reizt etc. Jemand macht keinen Sport, auch prima. Vielleicht erfahre ich dann etwas zu den Hintergründen, oder über seine anderen Hobbies, oder ähnliches. Oder vielleicht bekomme ich auch die Antwort, dass mein Gegenüber nicht darüber sprechen möchte. Genauso ok. Die Antwort ist für mich kein Gradmesser, ob ich Interesse an jemandem habe oder nicht.

Und ganz ehrlich: Dann dürfte ich beispielsweise auch nicht fragen, ob jemand liest, auch hier könnte das Kopfkino losgehen – frage ich das, weil er intellektuell aussieht? Frage ich das weil ich ihn für ungebildet halte? Oder die harmlosen Fragen, ob was jemand gerne isst, ob jemand gerne reist, ob jemand Haustiere hat … könnte man auch für eine ganze Reihe von Vermutung nutzen.

Ich glaube, ein bisschen mehr Entspanntheit ohne Dinge zu überanalysieren würde uns allen gut tun.

Du sprichst mir aus der Seele!